お女郎縁起考 大宮宿編

もう一つの女郎伝説

JR京浜東北線のさいたま新都心駅の東口を降りると、南北に中仙道が通っている。かつてこの辺りが大宮宿の南端で、北に向かって宿場が伸びていた。北に向かうとすぐに武蔵一宮の氷川神社の一の鳥居があり、そこから右斜めに参道が伸びている。寛永5年(1628)伊奈半十郎忠治は中山道を西側に付替えそこを大宮宿とした。大宮宿は日本橋から数えて中仙道の4番目の宿場で、日本橋から約30km、板橋宿からは20kmの距離である。

道中奉行による天保14年(1843年)の調べで、町並みは9町30間(約1.04km)。宿内人口1,508人(うち、男679人、女829人)。宿内家数319軒(うち、本陣1軒、脇本陣は9軒で中山道の宿場としては最多である。問屋場4軒、旅籠25軒。他に、紀州鷹場本陣〈北澤家〉1軒あり。(ウィキペディアより) 宿場としては中規模ですが、神社の参拝客も来たろうからかなりの賑わいだったと思われる。

氷川神社一の鳥居。ここから氷川神社の参道が始まる

なぜ大宮宿に来たかというと、ここに気になる伝説があるからです。妙延寺のお女郎につながるかどうかは全く持って僕の想像なのですが、調べてみると興味深い事実があるのです。それは大宮宿の南のはずれ、鴻沼用水に掛かる高台橋にある小さな祠。名を「お女郎地蔵」と言います。

橋のたもとにある祠。右がお女郎地蔵、左が火の玉不動尊

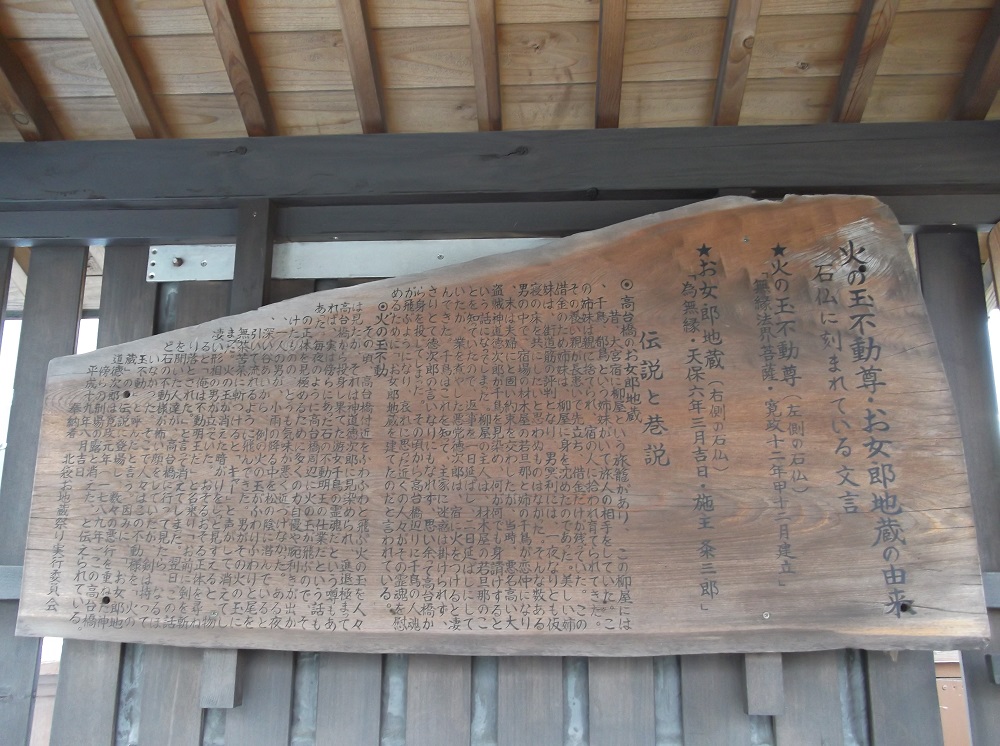

お女郎地蔵、火の玉不動尊の由来

祠の中に由来が書いてあります。それによると、

高台橋のお女郎地蔵

「昔、大宮宿に柳屋という旅籠があり、この柳屋には千鳥、都鳥という姉妹がいて、旅人の相手をしていた。この姉妹は親に捨てられ、宿の人に拾われ育てられてきた。その養い親が長患いで先立ち、借金だけが残っていた。この借金のため姉妹は柳屋に身を沈めたのであった。美しい姉妹は、街道筋の評判となり、男冥利には一夜なりとも仮寝の床を共にしたいと思わぬものはなかった。そんな数ある男の中で、宿場の材木屋の若旦那と姉の千鳥が恋仲になり、末は夫婦にと、固い約束を交わしたが、当時悪名高い大盗賊、神道徳次郎が千鳥を見染め、何が何でも身請けするという話になってしまった。柳屋の主人は材木屋の若旦那のことを知っていたので、返事を一日延ばし、二日延ばしにしていたが、業を煮やした悪党神道徳次郎は、宿に火をつけると凄んできた。千鳥はこれを知って主家に迷惑はかけられず、さりとて徳次郎の言いなりにもなれず、思い余って高台橋から身を投じてしまった。その頃から高台橋辺りに千鳥の人魂が飛ぶようになり、哀れに思った近くの人々が、その霊魂を慰めるために「お女郎地蔵」を建てたのだと言われている。」

大宮宿の女郎宿に千鳥と都鳥という美しい姉妹がいて、材木屋の若旦那と将来を約束していたが、大悪党神道徳次郎に横恋慕され、散々脅された挙句、進退窮まってここ、高台橋から身を投げてしまったという悲運の伝説です。その後高台橋に火の玉が飛ぶようになって、哀れに思った近隣の人々が建てたのがお女郎地蔵です。

お女郎地蔵

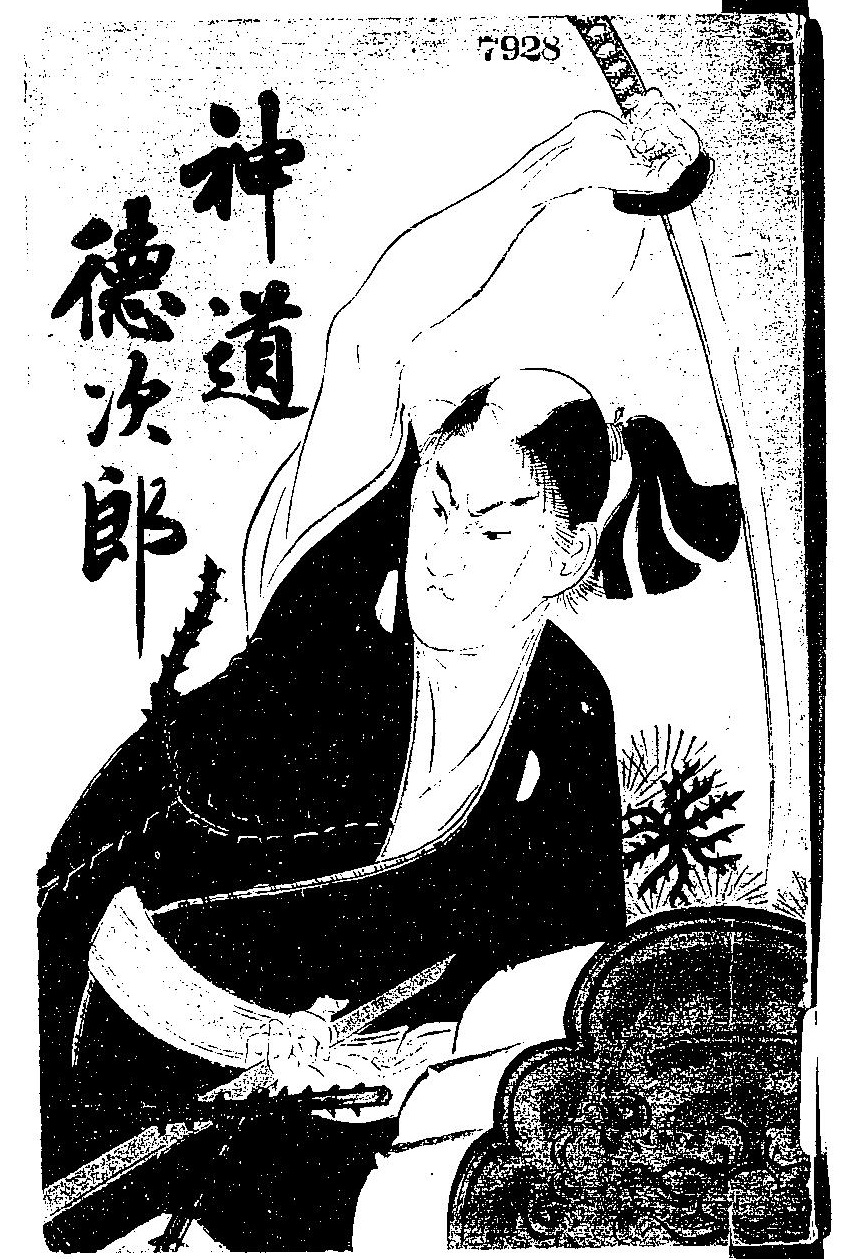

妙延寺のお女郎仏と大宮の女郎地蔵。同じ女郎の不幸な話。お女郎仏は事実起こった話ですが、この大宮の女郎伝説はどうなのでしょうか?じつはこの話の中で唯一史実に残っている人物がいます。それは神道徳次郎です。徳次郎は実際にいた大盗賊で、この大宮宿で捕縛され刑場の露となりました。それが寛政元年(1789年)6月7日、石神のお女郎が亡くなる9か月前のことです。

神道徳次郎

神道徳次郎とはいかなる人物か?

真刀 徳次郎(しんとう とくじろう、宝暦11年(1761年) - 寛政元年(1789年)6月は、江戸時代の盗賊。別名、神稲小僧(しんとうこぞう)。名前は真刀とも神稲とも読みますが、徳次郎が題材となった講談は神道徳次郎で呼ばれているので、以下神道徳次郎を使います。

徳次郎がどのような罪を犯していたのか。「幕府届申渡抄録」という記録にはこう書いてあります。

「そのほうは、奥州(東北)、常州(茨城県)、上総(千葉県)、上野(群馬県)、下野(栃木県)、武州(埼玉・東京)の関東筋、そのほか関東近国やその村々数百か所に忍び入り、あるいは強盗を働き、「道中御用」という絵符を建て、刀をたずさえ、野袴を着た者どもを引き連れ、あるいは渡りの盗賊を若党に仕立てて召し連れ、問屋場では相応のご用向きであると申し偽り、あるいは「御用」と書いた提灯を持たせ、提灯にはろうそくを灯し、お寺や修験者の家、百姓家の土蔵、町屋の入り口をこじ開け、押し開け、開け放って、あるいは火縄で錠前部分を焼け切り、脇差を抜刀し、頭取を先頭に押し入り、家の者を縛り置き、「声を建てた者は惨殺す」と言い渡し、金銀・衣服・反物・脇差や、その他の品々を覚えきれぬほど盗み、奪い、これらを部下の常松(22才)、伊勢松(18才)、丈助(19才)、山番人藤八やその他の従者に銘じて、市場や通りがかりの古着屋に売却、質入れさせ、その売却代金を仲間に分配、残金は飲み食い遊興に使い捨て、それのみか出家した人や百姓を惨殺し、あるいは手傷を負わせた。その他さまざまな悪事を行い、この数百か所に及ぶ夜盗の所業、重々不届きにつき、町中引き回しのうえ、武州大宮宿において獄門執行を申し渡す。」

徳次郎一党は関東及び東北あたりまで数百か所で強盗を働き、金銀を盗み、あらゆる物品を売り捌き、それで得た金を仲間に分配し、残った金で豪遊していたという。また、役人に変装し、御用であると称し、関所や問屋場をすり抜けて、捕吏の追捕を逃れていたようです。そしてまた、僧や百姓を惨殺したり、けがを負わせたりと、誠に傍若無人、凶悪至極、大胆不敵、神出鬼没の公儀を恐れぬ広域盗賊団だったということです。関東の民は彼らのせいで恐怖のどん底に落とされたのは言うまでもありません。

そもそもこの天明年間(1781年から1789年)とは異常気象、浅間山の大噴火で農作物に壊滅的な被害が生じ、江戸時代最悪の飢饉になりました。特に東北・関東の被害は甚大で、餓死するものが相次ぎ、江戸に流民が押し寄せるなど治安も最悪な状況になりました。以前にも述べましたが、この時期関東の隅々まで影響力のあった伊奈家の内紛による機能不全、田沼意次と松平定信の熾烈な権力争いにより一時的に見直の空白が生じたことが治安悪化に拍車をかけたのですが、むしろそれ以前から、幕府開府以来約200年がたち、農業を中心とする単純な経済構造から、商品経済、貨幣経済が農村にまで浸透し、貧富の差が生じ、没落する百姓が徐々に増えてきたことが背景にあります。幕府の改革のほとんどは帰農政策、農村復興だったことがそれを物語っています。しかし、社会が安定すれば商品経済、貨幣経済が発達することは止めようがなく、幕府も大名もその流れに飲まれて、この頃には武士の誰もが借金まみれとなって、その権威が失墜しつつあったのです。

徳次郎一党は二十歳前後の不良たちを中心とした犯罪集団で、大荒れの時代に現れたあだ花というべき存在です。多感な時期に飢饉を生き抜き、江戸の打ち壊しや絹一揆などの民衆暴動を目の当たりにしてきたので、おのずからすさんだ生き方になってしまったのだと思います。そんな彼らが頭目と仰いだ徳次郎も28才。神道流という剣術の達人だったといいます。腕っぷしもさることながら、犯罪の手口、役人に化けて追捕をかわすなど、不敵で巧妙です。また、金品は仲間に分けるなど人心掌握も心得ていたことがうかがえます。一説によると数十人の部下の他にかかわりのあった手下は数百人いたといいますから、まさに若いアウトローたちのカリスマ的存在だったのです。

しかし、彼らは前述のように寛政元年(1789年)4月、大宮宿で彼ら一味の隠れ家になっていた四恩寺の閻魔堂に居るところを一網打尽にされています。捕らえたのは誰あろう火付盗賊改方長官、長谷川平蔵宣以(のぶため)。そう、あの鬼平だったのです。

*参考資料・文献 国立国会図書館デジタルコレクション「神道徳次郎」、新人物往来社 「鬼平 長谷川平蔵の生涯」重松一義、フジテレビ番組HP

鬼平、長谷川平蔵宣以

コミック版鬼平犯科帳(リイド社)さいとう・プロダクション公式サイトより

巨盗、神道徳次郎を捕らえた長谷川平蔵ですが、鬼平犯科帳のイメージが強すぎて、その経歴を知る人は少ないかもしれません。

長谷川平蔵経歴

延享2年(1745) 旗本長谷川宣雄の嫡男として生まれる。

明和5年(1768)23歳 将軍家治の御目見え。

安永元年(1772)29歳 父宣雄が京都西町奉行に就任し、平蔵も妻子とともに赴く。

安永2年(1773)30歳 父死去のため家督を相続する。

安永3年(1774)31歳 西の丸御書院番士。

天明4年(1784)39歳 西の丸御書院番徒歩頭。

天明6年(1786)41歳 御先手組弓頭

天明7年(1787)42歳 御先手組弓頭加役の火付盗賊改方長官に就任

寛政元年(1789)44歳 神道徳次郎一味を捕縛。(4月)

老中・松平定信に石川島人足寄場設置を建言。

寛政2年(1790) 加役人足寄場取扱を拝命。(2月)

寛政3年(1791)46歳 葵小僧を逮捕。

寛政7年(1795)50歳 5月19日死去。

(Wikipediaより)

鬼平犯科帳でお馴染みのように、平蔵は若いころは名うての不良で「本所の鐵(てつ)」呼ばれと恐れられていました。また、父がせっせと貯めた財産を遊郭通いや派手な生活で使い果たすなど、放蕩無頼の青年時代を過ごしました。しかし、経歴を見ると順調に出世を遂げており、41歳で武官の最高位である御先手組弓頭(おさきてぐみゆみがしら)に任ぜられていることから非常に優秀な人だったことがわかります。そして火付盗賊改長官を兼務(加役)すると、神道徳次郎や葵小僧といった大物の盗賊、凶賊を次々召し捕りました。また、的確で人情味あふれる仕事ぶりは庶民から非常に人気がありました。.jpg)

永代橋から見る佃島リバーシティ。かつて人足寄場はここにありました。

石川島人足寄場

そして意外なことですが、民生官でもない平蔵が無宿人たちのために石川島に人足寄場を設立しています。当時無宿人と言えば犯罪者予備軍扱いで、佐渡金山に送られて過酷な労役に従事させられることになっていましたが、平蔵の人足寄場はこれら無宿人を更生・社会復帰させるための施設で、職業訓練や労務に対する級金の支給、そしてそれを貯金させ更生資金に充てさせるなど、当時としては異例の手厚い更生施設でした。悪事は決して許さないが、犯罪者とならざるを得ない彼ら境遇には同情していたということでしょう。平蔵の人となりを示す事実です。

また一面、この人足寄場を設立するにあたって老中松平定信が資金をケチったため、運営資金が不足すると、平蔵は幕府から資金を借りて銭相場に突っ込んで、その利益を運営費に充てました。当時も今も公金をこのように勝手に運用することは許されないことですが、金を出し惜しみした手前、松平定信もしぶしぶ了承していたようです。しかし、潔癖症の定信は平蔵を嫌っていたらしく「山師などと言われ兎角の評判のある人物」と評していたそうです。しかし、いざというときにはその辣腕を発揮して型にとらわれず結果を出すというところも平蔵の人となりで、当時の形式主義、前例主義の武士たちとは一線を画しているところです。

火付盗賊改めとは?

さて、平蔵といえば鬼の平蔵、悪党どもを震え上がらせた火付盗賊改のお頭としての立場がイメージとして定着していますが、火付盗賊改めというのはどのような職だったのか調べてみますと、火付(放火)、盗賊(強盗団)といった凶悪犯罪専門の取締官で、代々御先手組頭が兼務しています。江戸の治安は町奉行所が取り締まっていたのですが、彼らはあくまで警察官。コソ泥や殺人犯を捕まえることもあれば、民事訴訟を裁くこともある民生官でした。対して火盗改めは御先手組頭が兼務する役職と言いましたが、この御先手組というのは幕府の常備軍、しかも先陣を切る最精鋭部隊のことを言います。つまり超エリートの軍組織なのです。江戸時代も中期になると凶悪で広域、しかも武装した組織犯罪が増えてきました。それらは往々にして証拠隠滅のために放火することが多かったので、町奉行では対処しきれなくなってきました。火盗改めはそれに対応するために作られた組織だったのです。おのずと捜査や取り調べが荒っぽくなり、幕府内や庶民から嫌われたりもしました。

平蔵がそれまでの火盗改め以上にばんばんと凶悪犯を検挙できた理由としては、頭脳明晰、剛毅果断な性格と能力の他、本所の鐵として恐れられていた若いころの経験が大きかったと思います。そのおかげで庶民の生活や世情に明るかったこと。また、犯罪事情に精通していたことが大きく寄与しています。そして、このことが捜査に不可欠な優秀な目明し(密偵)を多く召し抱えることができた理由でした。鬼平犯科帳では五郎蔵やおまさといった人たちですが、目明しの素性は元犯罪者であることが多く、犯罪者だったが故、その筋の情報に明るく、また情報ネットワークを持っていました。優秀な目明しがいればいるほど検挙率が上がったのです。ただ、人足寄場の資金稼といい、身分卑しき目明しを多数召し抱えたことといい、このようなやり方は同僚や幕閣からは不興を買っていたようで、これ以降出世からは遠ざかったようでした。

この長谷川平蔵がなぜ北関東を荒らし回っていた神道徳次郎を捕縛出来たのでしょうか?それには大宮宿の女郎の千鳥の事件が大きく関わっていると思うのです。

*参考資料・文献「鬼平 長谷川平蔵の生涯」重松一義、さいとう・プロダクション公式サイト、Wikipedia

次号に続く

最新話はこちら

お女郎縁起考 大宮宿編その4

http://araijyuku.blogspot.com/2018/06/blog-post_36.html

大宮宿編の前の話

お女郎縁起考 お女郎の旅路編